En medio del ruido de las protestas que recorren Ecuador, las voces más pequeñas —las de los niños— quedan relegadas al silencio. Mientras las calles se llenan de consignas, los parques se vacían, las aulas se cierran y los hogares se tensan. Los adultos discutimos sobre políticas, acuerdos y derechos, olvidamos que detrás de cada piedra lanzada y de cada llanta encendida, cada postura radical e inflexibilidad, hay una infancia detenida en su desarrollo. Sin que esto signifique que estoy de un lado o del otro, mi postura es en favor de la infancia.

Las protestas, aunque son expresión legítima del descontento social, impactan de manera directa en la vida cotidiana de los niños. La suspensión de clases presenciales priva a miles de estudiantes del espacio donde no solo aprenden, sino donde se sienten seguros, juegan, se alimentan y conviven. En los sectores rurales o de bajos recursos, las escuelas representan mucho más que un aula: son el único lugar donde el aprendizaje y la protección convergen. También representa la intrusión de adultos con uniforme que invaden sus tierras, y que modelan comportamientos agresivos junto con los adultos que conocen, que forman parte de su comunidad y que les cuidan.

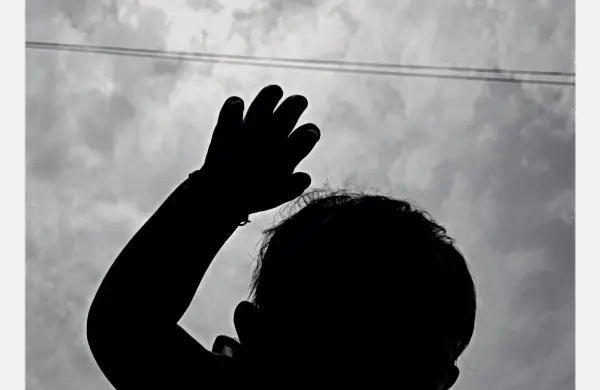

En los barrios, la recreación se sustituye por el miedo. Los padres, absorbidos por la incertidumbre, reducen las salidas, los juegos, las visitas. Los niños aprenden —sin querer— que el ruido de las sirenas significa peligro, que las carreteras bloqueadas son sinónimo de encierro, y que los adultos, esos que deberían cuidar, muchas veces pierden el control, no dialogan, reprimen con fuerza y para algunos hogares han representado el fallecimiento de un ser querido. La convivencia familiar se altera: el estrés económico, la falta de movilidad y el clima de tensión social repercuten en la salud emocional de todos, pero los más pequeños lo sienten sin poder entenderlo, defenderse o tener una postura al respecto.

El rol de los adultos en este contexto debería ser claro: proteger. No solo desde el discurso político ni con decretos que rara vez llegan a la realidad de los hogares, sino desde las acciones cotidianas. Proteger implica pensar antes de actuar, cuidar lo que los niños ven, escuchan y sienten. Implica explicar sin infundir miedo, escuchar sus preguntas y ofrecer contención emocional. Los decretos y las protestas pueden ser justos, pero no pueden ser ciegos al daño colateral que deja en las generaciones que no eligieron estar ahí. Hay niños que no pueden ir a la escuela, miran las calles llenas de militares y policías, que no proyectan seguridad, hay quienes están solos porque los adultos que les cuidan no están en casa, están en las protestas, hay quienes tienen los ojos irritados por los gases lacrimógenos que llegan hasta sus hogares

Los niños son el termómetro silencioso de la sociedad. Cuando un país se paraliza, ellos sienten la sacudida sin entender las razones. Y si los adultos no somos capaces de garantizar su bienestar en medio del conflicto, estamos fallando en lo esencial: en mantener viva la esperanza de que crecer en Ecuador signifique algo más que sobrevivir a sus crisis. Estamos fallando como adultos cuidadores, no hay seguridad, no hay adecuada atención médica, no hay educación de calidad, no hay espacios seguros de recreación, ni tiempo de juego compartido con la familia, no estamos garantizando el cumplimiento de necesidades básicas para el crecimiento y desarrollo de los niños.

Porque más allá de banderas, ideologías y promesas, proteger la infancia es el acto más político y humano que existe. Es recordar que cada día sin escuela, sin juego y sin seguridad deja una huella en el país que decimos querer cambiar y esto nos compete a todos, sin importar de qué lado estas.

Este es un llamado a la reflexión, sin ninguna postura política a favor o en contra, es simplemente un pedido para detenernos a mirar a los niños en medio de un conflicto. (O)